METAspracheATEM

Zum pneumatischen Formenkreis der Neuen Musik

Atmen wird in der Neuen Musik zu einer Sprache sui generis. Zu einer Sprache, die nicht im Identitätsmonopol der Person aufgeht. Anders als die Stimme, die über ihr Frequenzspektrum exakt identifizierbar ist. Wird von Spracherkennung schon zur Genüge Gebrauch gemacht, wäre Atemerkennung ein Unding. Atmen erlaubt höchstens geschlechtsspezifische Unterscheidungen. Und doch: trotz der Verunmöglichung individueller Erkennbarkeit reicht Atmen ins je eigene Dasein hinein wie keine Sprache sonst. Deshalb entäußert sich komponiertes Atmen zum kreativen Unterbau von Sprache überhaupt, während die Wortsprachen vorab am Erbe der babylonischen Sprachverwirrung zu tragen haben. Atmen das Allgemeinste und Individuellste. Gattung wie Individuum gleich eng verbunden. Ist es demnach verwunderlich, wenn der Atem – schon seinem Begriff nach nur im Singular verwendbar - im vielfältigen Idiom komponierten Atmens zu einer vor- und übersprachlichen Lingua franca wird? Zu einer, die vom naturalen Subtext der Zivilisation spricht?

Briser le langage pour toucher la vie.

Antonin Artaud

Schreie, Glossolalien: Artauds skandalträchtige Radioaufnahme pour en finir avec le jugement de dieu lässt etwas von der Szenerie jenes 8. Januar 1889 erahnen, an dem Franz Overbeck seinen Freund, den Philosophen Friedrich Nietzsche, »stöhnend und zuckend« in dessen Turiner Logis an der Via Carlo Alberto vorfand. Hineingeglitten in den »Kreis der Wahnvorstellungen«, die mitunter wie die Inszenierung eines Delirierenden wirkten: »Fetzen aus der Gedankenwelt, in der er zuletzt gelebt hat«, hervorstoßend, »worauf wieder Konvulsionen und Ausbrüche eines unsäglichen Leidens erfolgten«.(1)

Ein Anfang mit Nietzsche und Artaud an den pneumatischen Rändern der Sprache. Natürlich könnten wir auch anders beginnen. Mit der japanischen Bambusflöte etwa. Vergeistigte sich der Körper in der europäischen Kunstmusik jahrhundertelang nach dem Kanon eines spirituellen Reinheitsideals, wird der hörbare Atem, die geräuschhafte Tongebung gerade zu einem Wesenszug der Shakuhachi-Musik. Ihre Meisterschaft liegt darin, sich dem Ton der Welt möglichst dicht anzuschmiegen, und sei es dem Rascheln des Windes in welkem Bambusgebüsch. Der sich selbst genügende Klang in der Fülle seines Hier und Jetzt ist keiner, der sich wie in der christlich inspirierten Kunst des Abendlands von Natur zu reinigen hätte. – Oder nehmen wir den Dikr der islamischen Sufi-Zeremonie, bei dem der unablässig wiederholte Name Allahs zur Vereinigung mit dem Göttlichen führen soll. Eine Dramaturgie keuchenden Ein- und Ausatmens, rhythmisch gebunden und unter steter Beschleunigung des Tempos. Eine ekstatische Deklamation, die an Goethes West-östlichen Divan und an die »zweierlei Gnaden« des »Atemholens« denken lässt:

Die Luft einziehn, sich ihrer entladen.

Jenes bedrängt, dieses erfrischt;

So wunderbar ist das Leben gemischt.

Du danke Gott, wenn er dich presst,

Und dank' ihm, wenn er dich wieder entlässt.«(2)

Pneumatischer Grund oder Vom Text der Zivilisation

Rund 150 Jahre später, in Jacques Lejeunes Chute aus Le Cycle d’Icare, ist von den »zweierlei Gnaden« des »Atemholens« nichts mehr zu spüren. Stattdessen kündigt der Atem des Schocks ein Sturz-Glissando an, das sich wie in endloser Wiederholung vom Ohr des Hörers entfernt und in dieser Endlosigkeit zur Chiffre auflädt. Aber zur Chiffre wofür? Was wirft Lejeunes Ikarus aus der Bahn? Was verschlägt ihm den Atem? Ist es der Abgrund wie in Baudelaires Les plaintes d'un Icare, der sich zum Schrecken des Namenlosen im Anonymisierungsschub der Massengesellschaft verrätselt?

So scheidet, wer vor Schönheitssehnsucht brennt

In jähem Sturz, so endeten sie alle.

Ich weiß den Abgrund nicht, in den ich falle,

Ein Fremder ist es, der mein Grab benennt.(3)

Oder ist es das »Nichts«, das Kierkegaard so eindringlich mit der Angst verbindet? Mit der Angst als dem »Schwindel der Freiheit, der aufkommt, wenn der Geist die Synthese setzen will, und die Freiheit nun in ihre eigene Möglichkeit hinunterblickt, und dann die Endlichkeit ergreift, um sich daran fest zu halten«?(4) Das Nichts, dem in der Angst »alle Dinge und wir selbst« in »Gleichgültigkeit versinken«, weil die Angst »das Seiende im Ganzen zum Entgleiten« bringt und bewirkt, »dass wir selbst (...) uns mitentgleiten«?(5) Angst inmitten der Katastrophengeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Angst als drohendes Ersticken, womöglich an der bitteren Speise des Lebens.

›Verschlägt uns die Angst das Wort‹?(6) Sofern die unverständliche Sprache in Ligetis Aventures zugleich das Unverständliche der angeblich so verständlichen Kommunikationssprache aufdeckt, könnte man von einer angstgefärbten Spur der Irritation auch in Ligetis Mimodram reden. Irritierend, fremd und insgeheim doch so vertraut wie die Rollen- und Charaktermasken des Stücks, deren surrealer Habitus aus der gekappten sprachlichen Logik und der Montage unterschiedlichster Affekte resultiert. Und doch ist der Horizont des Neuen und Unbekannten in den Aventures von ungleich größerem Gewicht. Gerade weil die Musik mit purer Lautdichtung arbeitet; gerade weil sie frei von semantischem Ballast ist, frei von der Instrumentalisierung des Worts zum Definitionsprojektil mit eindeutigen Trefferquoten, verwandeln sich die Aktionen der Sänger in Aventuren, in Abenteuer der Expression und der Reflexion. Zudem gibt Sprache erst als dekomponierte ihre somatische Basis frei. Nun erst kann sie ihr energetisches Luftmoment als ästhetisches Element einlassen, gewissermaßen als eine Windmaschine aller Ausdrucksregister wie zu Beginn der Aventures.

Dekomponierte Sprache und komponierter Atem erscheinen daher in der Musik fast zeitgleich. Vorwiegend in den 60er- und 70er-Jahren arbeiten zahlreiche Komponisten mit einer weithin rein phonetischen und pneumatisch grundierten Sprache. So demonstriert Luciano Berio in Visage das Herausproduzieren der Artikulation aus dem Reservoir des Atems wie unter Geburtswehen. In langen Minuten einer traumatischen Initiation, bis die aus realen und künstlichen Atemgeräuschen auftauchenden Lautpartikel endlich in die magische Formel »parole« münden. Geflüstert wie ein verbales Amulett, das festen Boden verheißt. Wäre da nicht die Gewissheit, dass das Terrain der »parole«, der Sprache doppelbödig ist. Sprache als Regulativ der Konvention, als verabredeter und stets neu geredeter Kommunikationsvertrag und deshalb von einer gewissen Sicherheit offenbart genau infolge dieser konventionellen Fasson zugleich die Leere ihres Grundes: den Flatus vocis der Worte, ihr durch Übereinkunft praktikabel gemachtes Willkürmoment. Damit aber ebenso ihre Ungebundenheit, ihr Freiheitspotenzial. Und das Spiel von Vorschein und Unbekanntem, das die Atemszenen der Neuen Musik in den Tableaus von Schlaf und Traum aufblitzen lassen.

Seitdem die Geschäftigkeit des Tags den Zauber der Fantasie als unrentablen Seelenluxus in die Sphären des Ästhetischen, Esoterischen und Narkotischen abzudrängen begann, lockt das Geheimnisvolle umso mächtiger. Schlaf und Traum: letzte Refugien einer von Schlaflosigkeit und Albträumen geplagten Welt und ihrer Sehnsucht nach der Mystik des Nächtlichen. Vornehmlich derjenigen Ägyptens und damit einer Kultur, in der das Nacht- und Todesreich von dem des Tags und des Lebens nicht zu trennen ist. Auch Gérard Grisey hat der altägyptische Mythenkreis wiederholt beschäftigt. So der Mythos vom Weg der Sonne durchs Totenreich in Jour, Contre-Jour, einer Musik des Bündnisses von Tag und Nacht gegen deren ökonomieverrückte Spaltung. Mit dem Repertoire sich beschleunigender Herzschläge und ruhiger Atemzüge wirkt der Anfang der Komposition wie der Beginn einer archäologischen Seelenfahrt in Bezirke, die der Nachtblindheit der modernen Zivilisation konturlos zu werden drohen. Bei Grisey dagegen wird der Sprachschatten des Atems zu einer mächtigen Schattensprache, die dem Lichtbogen der Komposition erst Kontur und Kontrast gibt. Und damit dem Wandlungs- und Schichtungsprozess der Klänge im Kosmos ihrer Teiltöne auf der Bahn einer gleitenden Logik von Licht und Schatten. Einer Logik, der gemäß sich ein inharmonisches Klangspektrum zu einer harmonisch reinen Obertonvielfalt aufhellt und wieder eindunkelt und die spektralen Harmonien von einer unterirdischen Gegenwelt der Geräuschklänge grundiert werden. Ein strukturell durchdachtes, klangsemantisches Clair-obscur von Leben und Tod jenseits ihrer polaren Zerrissenheit; das heißt in Form von Prozessen des Entstehens und Vergehens. Jour/Contre-Jour eben, und nicht Jour/Nuit.

Traumbühnen entwerfen 1967 auch schon Stockhausens Hymnen, indem sie eine Phase ruhigen Atmens visionär aufladen: zur konkreten Utopie einer befriedeten Welt der Völkerverständigung unterwegs zum »utopischen Reich der Hymunion in der Harmondie unter Pluramon«(7). Was der griffige Formelreigen des Komponisten sprachlich umschreibt, suchen die elektronischen Klangtransformationen und Intermodulationen zahlreicher Nationalhymnen kompositorisch umzusetzen. Am deutlichsten wird der sprichwörtliche Traum von einer besseren Welt, wenn in der vierten Hymnen-Region Stockhausens Schlaf und Traum evozierende Atemzüge von früheren Stationen der Komposition, sprich: Ländern und Völkern durchquert werden und einem zukunftsweisenden Entwurf eingebunden werden. Solche Momente gehören zur suggestiven Motivation einer Musik, die in einem »leeren Rahmen«(8) der Stille endet, einem offenen Modell von fast eineinhalb Minuten, oder über die Stimme eines Croupiers zum Einsatz für das Unionsprojekt Welt auffordert. Dennoch stürzt Stockhausens Höhenflug immer wieder ins Triviale ab. Etwa wenn das vom Komponisten zwischen gleichmäßigen Atemzügen zunächst wie im Halbschlaf gemurmelte »Pluramon« plötzlich wie erleuchtet als Mantra der Universalität verkündet wird und dabei Züge eines unfreiwillig komischen Werbeslogans annimmt. Mag die Sicht vom All aus auf die Völkerschaften des Planeten den Boden des Allzuirdischen aus den Augen verlieren; mögen Stockhausens Hymnen auf des Messers Schneide tanzen, großartig Stringentes neben messianisches Multikulti setzen: die Anziehungskraft der Atempartien bleibt ungebrochen.

Zwischenspiel I

Woher kommt die Aura des Atmens? Vielleicht daher, dass Atmen zum radikalen Kürzel für Leben und Tod geworden ist. Inmitten einer in der Profit- und Beschleunigungsfalle gefangenen Welt, in der die Verdrängung des Todes und die von Leben aufs Engste miteinander zusammen hängen. Leben, und das hieße zunächst Befreitsein vom ökonomischen und funktionellen Würgegriff, Leben also und Tod sind die Skandale einer Arbeits- und Verwertungsmoral, die alle zu Geiseln der Ökonomie macht. Einer Ökonomie, die im Bann der Arbeit den Vertreibungsfluch aus dem Paradies bibeltreuer und fanatischer als Sinnstiftung und Existenzrechtfertigung verinnerlicht hat als je zuvor. Einer Ökonomie, die die Zeitordnung puritanischer Geschäftigkeit und ihre schnelligkeitstrainierten Effizienztriumphe mit Leben verwechselt und gleichzeitig äußerst konsequent den Tod als letzten Verwaltungsakt verbucht, das Röcheln und Seufzen der Sterbenden am liebsten in schalltote Räume verlegen möchte. Vielleicht weil es daran erinnert, wie sehr Leben zum Treibgut im Maelstrom unberechenbarer Märkte geworden ist.

«Leitfaden des Leibes»

Einer solch zentrifugalen Lebenswelt und angstgeschnürten Zeit mit der Idylle vom Atmen als dem Urgrund reiner Natur zu antworten, wäre schlicht Ideologie oder, versöhnlicher ausgedrückt, abstrakte Negation.

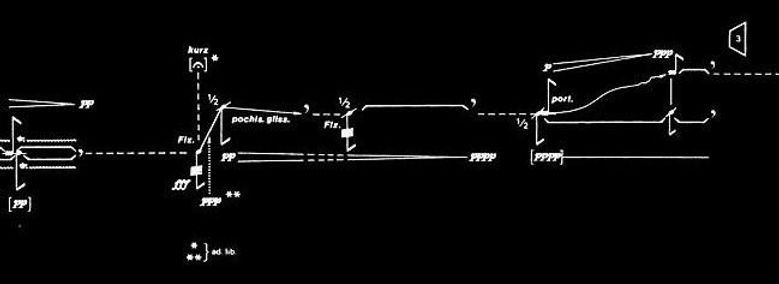

Wie eine pneumatische Musik auf der Höhe der Zeit strukturiert ist, lässt sich an Helmut Lachenmanns Komposition temA für Flöte, Stimme und Violoncello aus dem Jahr 1968 erfahren. Rückwärts gewandten Geborgenheitsträumen widersteht Lachenmanns Musik, indem ihre Technik die Reflexion mitkomponiert, warum sich der Körper an einem bestimmten Punkt der Geschichte gegen seine ästhetische Internierung auflehnen musste und konnte. Und wie sich bereits das Anagramm temA zu »Atem« buchstabiert – als programmatische Außenseite der Komposition –, so verschlägt auch das Innere dieser Musik unablässig komponierter Plötzlichkeiten den Atem: mit pneumatischer Akrobatik. Vom schlichten Atmen über geflüsterte Dialoge bis hin zum ›schreienden Einatmen‹ soll die Sängerin ›ganz hinten im Hals hecheln‹ oder den »Ton durch unnatürlichen Druck verzerren«, außerdem zwei Tremolo-Arten anwenden: Schnarchen und Knattern. Und das alles mit einer Agilität, die den Seelenton der Stimme auf den Körper hin erdet, ohne an satztechnischer Strenge nachzulassen. Komposition repräsentiert hier eher ein »künstliches Naturereignis«(9) denn ein natürliches Kunstereignis. Das Potenzial des Atems befreit den materialen Kern der Sprache selbst zur Sprache und wirkt damit den Ausgrenzungsdirektiven des Zivilisationsprozesses entgegen. Diese Direktiven entmächtigt Lachenmanns Musik allein schon dadurch, dass sie das Geräuschhafte nicht als zu minderwertig ausschließt. Entscheidend bleibt, die »mechanischen Bedingungen bei der Klangerzeugung in die Komposition« einzubeziehen – ohne stoffsublimierende Reinheitsfilter.(10) Lachenmanns Autopsie des Tons macht den Zusammenhang zwischen der Material- und Energiebasis des Klangs – bis hin zu der des Atmens – und dem musikalischen Diskurs einsichtig. Darin ein Stück musikalischer Metaphysikkritik: der Sinn, die Idee sind von ihrem medialen, dinglichen Träger nicht zu lösen. Der Platonismus der Musik ist passee. Und mit ihm ein Komponieren, das sich lange genug hinter der Schlackenlosigkeit wohlproportionierter Konstruktionen und purifizierter Töne verschanzt hatte, mochten sich diese gelegentlich noch so abgründig gebärden.

Abschied vom reinen Ton auch bei Dieter Schnebel. Seine Atemzüge komponieren Atemverläufe. »Exerzitien« einer praktisch umgesetzten Sensibilität etwa für »Atemtiefe und Atemgeschwindigkeit«(11). Ohne die Flucht ins entlastende Wort. Exerzitien überdies in Form von Aktionsprozessen: zwischen den Ausführenden und zwischen Interpreten und Publikum. Verspannt in die ganze Bandbreite egoistischer und altruistischer Emotionen, und doch geformt von experimenteller Fantasie und analytischer Präzision. Vor allem sollen die stimmlichen Partialtriebe emanzipiert werden: atmen, röcheln, stöhnen – nichts wird tabuisiert. Nicht einmal das brüchig Asthmatische. Gegenstandslos wird die Unterscheidung zwischen Rohem und Gekochtem, die noch in die Formen des Atmens hineinreicht: einem kulturgeschichtlichen Wertungskodex zufolge, dem Schnarchgeräusche als unästhetisch, als animalisch rohes Atmen gelten, Atemzüge ruhigen Schlafs dagegen als ästhetisch, weil menschlich sublimiert. Nicht nur dass für Schnebel das Atmen »selbst schon genug Geräusche her(gibt)«, die Lautelemente der Sprache sind nicht weniger »hörbar gemachte Atemäußerung«(12). Damit nimmt Schnebels Archäologie des Verschütteten das Knechtische der unteren Produktionssphäre ernst, die der Organe. Um mit der Befreiung der zu Handlangern abgewerteten Produzenten des Tons und der Sprache, allen voran dem Atem, gleichzeitig den schönen, runden Ton von seiner sterilen Herrschaft zu erlösen. Auch so kann eine Folgerung aus Hegels Herr-Knecht-Dialektik aussehen.

Schluss also mit einer Praxis, die singt und spricht, als ob es keinen Körper gäbe. Stattdessen Beachtung der »materiellen Erzeugung«, »Stimme bewusst aus dem Atem entstehen« lassen, »Atmen selbst« als »Kunst« begreifen(13). Ein Freisetzen des Körpers, das an Nietzsches Motiv vom »Leitfaden des Leibes«(14) und an Artauds Le Théâtre et son double erinnert. Artaud beschäftigt ja gleichfalls das Problem einer »Gefühlsmuskulatur«, einer »körperlichen Lokalisierung der Gefühle«, da sogar die Schauspieler »vergessen haben, dass sie auf dem Theater einen Körper hatten«. Schauspieler, die beim »Gebrauch ihrer Kehle« kein Organ, sondern »nur noch eine ungeheuerliche Abstraktion« sprechen lassen(15). Und bei all dem bleibt die »Frage des Atems« die »wesentliche«(16), die »Kenntnis der Atemformen«(17), um empfänglich zu machen »für die subtile Natur von Schreien, für die verzweifelten Ansprüche der Seele«.(18)

Diese »Ansprüche« verliert Schnebel nie aus dem Blick. Auch nicht, wenn es in den Choralvorspielen I um das pfingstliche Pneuma geht – 1970 übrigens gleichfalls Titel einer Komposition von Heinz Holliger – genauer: um die Säkularisierung des pfingstlichen Pneumas. Wie die Musik formelhaft verhärtete Choralmelodien fragmentiert und verflüssigt, so muss der Sturm des kreatürlich verfassten Geistes als revolutionärer Atem erst aufbrechen und aufheben, was zu neuen Konstellationen zusammenschießen soll: versteinerte Normen und ruinöse Demarkationslinien zwischen Wunsch und Realität. Erst mit dem Aufstoßen der Kirchentüren ins Offene, Freie wird es möglich und nötig, Welt wahrzunehmen: mit ihren Alltagsgeräuschen, ihrem technomorphen Hintergrundrauschen und ihrem zivilisatorischen Druck. Ihn komponiert Schnebel im Sinn eines Athletentums moderner condition humaine aus. Panisches Nach-Luft-Ringen, umtost von aggressivem Motorenlärm, und heftiges An- und Gegenatmen gegen die strangulierende Wirkung einer hochgerüsteten Technik verschränken sich zu atemberaubender, atemraubender Intensität. Dinge verwandeln durch Anverwandlung an sie: eine Praxis, die mitunter Züge einer mörderischen Attacke annimmt.

Zwischenspiel II

Atmen wird in der Neuen Musik zu einer Sprache sui generis. Zu einer Sprache, die nicht im Identitätsmonopol der Person aufgeht. Anders als die Stimme, die über ihr Frequenzspektrum exakt identifizierbar ist. Wird von Spracherkennung schon zur Genüge Gebrauch gemacht, wäre Atemerkennung ein Unding. Atmen erlaubt höchstens geschlechtsspezifische Unterscheidungen. Und doch: trotz der Verunmöglichung individueller Erkennbarkeit reicht Atmen ins je eigene Dasein hinein wie keine Sprache sonst. Deshalb entäußert sich komponiertes Atmen zum kreativen Unterbau von Sprache überhaupt, während die Wortsprachen vorab am Erbe der babylonischen Sprachverwirrung zu tragen haben. Atmen das Allgemeinste und Individuellste. Gattung wie Individuum gleich eng verbunden. Ist es demnach verwunderlich, wenn der Atem – schon seinem Begriff nach nur im Singular verwendbar - im vielfältigen Idiom komponierten Atmens zu einer vor- und übersprachlichen Lingua franca wird? Zu einer, die vom naturalen Subtext der Zivilisation spricht?

Einspruch und Zeugenschaft

Diesem Subtext folgt auch Nonos Komposition Das atmende Klarsein für Bassflöte, Chor und Live-Elektronik auf Fragmente aus antiken orphischen Dichtungen und Rilkes Duineser Elegien. Das atmende Erzitternlassen, das das Starre zum Schwingen bringt, fächert sich bei Nono in feinste Abweichungen, Wandlungen und Zwischentöne des Klangs aus, die die Einbildungskraft nicht nur des Gehörs, sondern eines spekulativen Sensoriums herausfordern. Mit diesem Sensorium rechnet Nonos Musik durchweg. Etwa wenn sie an manchen Stellen drei verschiedensprachliche Texte überlagert und in ihrer Präsenz unverständlich werden lässt. Ein Spiel der Abwesenheit in der Anwesenheit als hintersinniges Gleichnis für die verkannten Möglichkeiten einer Gegenwart, in der sich Wirklichkeitsterror und Weltverlust ergänzen. So wird Nonos sirenenhaft lockende Pianissimo-Musik selbst zum offenen Ohr für leiseste Resonanzen und Echos. Zum Resonanzboden für Unhörbares, Überhörtes, Unerhörtes. Rilkes Wunschfigur »ins Freie«(19) wird von ihr in lange Fermaten und eine atmende Verschwendung der Zeit übersetzt, die – kompromisslos gehört – wie eine ungeheure Provokation wirkt: angesichts der atemlosen Vernichtung des Jetzt im triebhaften Getriebe der »industriellen Pathologie«(20). Was aber käme dem Atem der Suspension näher als ein Instrument, das wie die Flöte selbst schon vom Atem zum Klingen gebracht wird? Ein Instrument, das im Bündnis von innerer und äußerer Natur, von Atem und Wind, die Flüchtigkeit, die Klage und das Versprechen des Naturlauts weit dringlicher bewahrt als die manuell mit größerer Körperdistanz gespielten Streicher.

Nonos Musik der stillen Ekstase hat nichts mit einer Verinnerlichung à la Rilkes »Nirgends (...) wird Welt sein als innen«(21) zu tun, alles aber mit einer Änderung des Bewusstseins von innen her. Nicht anders als Mathias Spahlingers Streichquartett »’Àñð` ãû~« mit seinen gepressten und »stimmlosen« Atemstößen. Ein Quartett, signiert gleichsam mit leitmotivischen Worten aus dem Gedicht Das letzte Jahrhundert vor dem Menschen von Jannis Ritsos. Einem Gedicht, einer traumatischen Höllenfahrt des Bewusstseins aus der Zeit der NS-Okkupation Griechenlands. Dreimal findet sich das Motiv des »’Àñð` ãû~«, des »Von hier« bei Ritsos: in Form des visionären Kürzels »Von hier zur Sonne«. Ein Kürzel, auf das Spahlinger mit dem Melodie-Fragment »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit« anspielt, dem Beginn des Solidaritätslieds der internationalen Gewerkschaftsbewegung. Bei Spahlinger allerdings »sul ponticello« ins kaum Vernehmbare entrückt.

Freilich handelt es sich bei dieser Anspielung um die vordergründigste Analogie zwischen Text und Musik. Der Komponist selbst verweist in der Partitur darauf, dass etwa »alle press-klänge« primär als »klangmaterial absoluter musik mit nicht-programmatischer inhaltlichkeit« gemeint sind. Spahlinger interessieren an Ritsos strukturelle, nicht illustrative Parallelen. Wobei strukturell auch die Weitung der Bezüge in die Gegenwart hinein meint. Und in Richtung der kompositorisch reflektierten Ordnungs- und Dominanzstrukturen dieser Gegenwart, mögen sich ihre Hierarchie- und Machtkonstellationen noch so komplex verschleiern. Sicher: es gibt in diesem Quartett Stellen, die an den Widerhall von Schüssen denken lassen. Stellen, in denen gerade die wenigen Ordinario-Töne drohenden Charakter annehmen. Zum Beispiel das lang gehaltene Unisono-As, das an den Heulton von Sirenen erinnert, ohne in solcher Bildhaftigkeit fassbar zu werden. Ebenso wenig wie die Battuto-Schläge des Bogens mit wirklichen Schlägen oder – im Analogieschluss zwischen der menschlichen Anatomie und der der Instrumente – die Knackgeräusche der im Wirbelkasten gezupften Saiten mit den gebrochenen Wirbeln von Folteropfern zu identifizieren wären. Mit der Ohnmacht und dem Verrat, den es bedeuten würde, die Schreie der Gefolterten ästhetisch aufzubereiten, hat Spahlingers Musik nichts zu tun. Sie erzeugt erst über die verweigerte Konkretion den Raum allgegenwärtiger Beklemmung. So wie umgekehrt bei Ritsos alltägliche Beobachtungen auf das Grauen hin ausfransen und den Besatzungsterror im Ausnahmezustand auch des enteigneten Bewusstseins aufdecken: »die Schaben frei in der Nacht auf den Fliesen des Aborts / mit leichtem Knirschen, viel Knirschen, wie in den Gelenken des Albtraums.«(22)

Und die komponierten Atemsequenzen? Skizzieren sie in Spahlingers Musik des Widerstands, in der sich der Ton zur Detonation schärft, lediglich ein Stenogramm von objektivierter Angst und ihrer »Abfuhr« beim »Auftreten eines traumatischen Moments«, wie Freud das formulieren würde?(23) Gewiss: die fiebrige Nervosität, die den Irrlauf der Metaphern bei Ritsos in Gang hält, legt auch in Spahlingers zwölfminütiger Tour de force die Saiten der Instrumente wie Nervenstränge bloß. Musik wird zum verminten Gelände, das harmonische Gänge wie unter Lebensgefahr ausschließt. Die Instrumente werden selbst zum Territorium, auf dem sich die Griff- und Greiftechniken der Interpreten in solche des Begreifens übersetzen: Reflexionsmodelle einer Kunst der Zeugenschaft, deren griechischer Name bekanntlich Martyrion, Martyrium lautet. Eine Zeugenschaft bis hinein in die Gestaltung des Bogendrucks, der von der Drucklosigkeit bis zu starker Überhöhung reicht, als sollte auf den Saiten die Summe psychischer Anspannung abgetragen werden: bis hin zur geräuschhaften Zerrüttung erkennbarer Tonhöhen. Pressionen in einem Klima der Repression, das Individualität zersetzt und zum Material erniedrigt. Und doch: selbst wenn Spahlinger eine Atempartie des letzten Satzes als »seufzend hecheln« charakterisiert, lädt sich der Gestus des Seufzens, das suspirium, noch zur Suspension von Atmen und Hoffen auf: dum spiro, spero. Atmen als letzter Einspruch von Leben und Überleben gegen die Präsenz von Tod und Ersticken lässt das Quartett zwischen Angst und Hoffnung, Bedrohung und Entronnensein changieren. Wobei das Ein- und Ausatmen als eine Urform der Parataxe selbst noch in seiner Gehetztheit zum Sinnbild des antihierarchischen Neben- und Nacheinander wird: gegen hypotaktische Macht- und Kommandopyramiden, die Krieg, Terror und Unterdrückung in all ihren sichtbaren und verinnerlichten Gewaltpositionen erst ermöglichen. Kann sich auch die Dreiteiligkeit des Quartetts der dreimaligen Hoffnungschiffre »Von hier zur Sonne« nur angleichen, indem die Teile immer kürzer werden; mag das Werk auch »wie abgebrochen« enden: in der Offenheit des »senza fine« zeichnen sich zugleich die Konturen einer Überschreitung des Status quo ab. Metaphorische Konturen, die sich aus der Musik selbst herleiten. Etwa wenn die täuschend nachgeahmten Atemgeräusche der »arco zarge« gespielten Instrumente und das reale Atmen der Interpreten miteinander verschmelzen, punktuell also die instrumentelle Distanz zwischen Ding und Bewusstsein schwindet; oder wenn dem wunden Ton eine Fülle an interpretatorischen Mitteln zugestanden wird und die Instrumente spieltechnischen Torturen unterzogen werden, ohne zu zerbrechen.

Wie Ritsos war auch Xenakis am griechischen Widerstand gegen deutsche und englische Besatzungstruppen beteiligt. 1947 ins französische Exil entkommen, komponierte Xenakis zwanzig Jahre später, als Griechenland unter die Diktatur eines Militärregimes geriet, eine Musik des Gedenkens für die politischen Häftlinge des Bürgerkriegs: Nuits für gemischten Chor a cappella. Eine Musik, deren textloser Text statt auf einer begriffssemantischen Sprache ausschließlich auf sumerischen und altpersischen Silben basiert, endend mit einem kurzen, stimmlosen Husten im »Sforzato fortissimo«. Fragt sich nur, was dieser »short cough«, dieser »toux brève aphone« bedeuten soll?

Artifiziell phonemische Texte kennt man hauptsächlich aus Ritualgesängen, aus Gesängen zumal, die den Beistand der Götter erzwingen sollen. So aus der hinduistischen Veden-Rezitation, in der die Worte oft unter Einsprengung der leeren Silben »ha« oder »ho« grammatikalisch entregelt und buchstäblich zermahlen werden, bis der zerstörte Sinn in Gesang übergeht. Oder aus der Lautmystik schamanistischer Austreibungsrezitationen. Alles machtvolle Geheimsprachen jenseits kommunikativer Profanität und wie bei Xenakis äußerst durchstrukturiert mit lediglich vereinzelten Wortresten. Und wie im Deklamieren und Singen heiliger Sprachen so schwingt auch in den Vokalisen von Nuits Beschwörung und Gegenwehr mit. Ein Aspekt, der den Schlusstakt von Nuits verständlicher werden lässt. Soll das Sprechen der geheimen Sprache vor Gefahren erretten, soll das Einsaugen des Krankheitsdämons durch den Schamanen und seine Austreibung im Ausatmen zur Heilung führen, so will auch der »short caugh« in Nuits als ein rituelles, Unheil abwehrendes Ausstoßen der Luft gelten: ein kassiberhafter Abwehrzauber gegen die Dämonie des scheinbar Unabwendbaren in jeder Form von Unterdrückung; ein Ausdruck von Widerstand, von Schutz und weit mehr noch von Verachtung. Nicht zufällig erinnert der Schluss von Nuits an jenes »eigentümliche Zeremoniell« in Freuds Geschichte einer infantilen Neurose, das der »Wolfsmann« einsetzt, wenn er »Leuten« begegnet, mit denen er nichts gemein haben wollte. »Er musste geräuschvoll ausatmen, um nicht so zu werden wie sie«.(24) Eine Art der Objektausstoßung wie sie noch in der Wendung »jemandem etwas husten« mitschwingt.

Zwischenspiel III

Natürlich spielt bei der musikalischen Dekomposition der Sprache die seit Nietzsche und Hofmannsthal geschärfte Sensibilität für das Macht- und Moralregime von Begriff und Urteil eine Rolle, für die Bindung zwischen Gott und Grammatik. Die Sensibilität für die Prostitution kommerziell abgegriffener Wortmünzen, die sich auf alles einlassen, nur nicht auf das Besondere. Und die Sensibilität für den Allgemeinheitssog der »Worte«, die sich »vor die Dinge gestellt haben«(25). Deshalb will Artaud »die Sprache brechen, um das Leben zu berühren«(26). Und wie könnte das Projekt, ›aufzuhören mit den Urteilen Gottes‹, wirkungsvoller umgesetzt werden als über die Auflösung der Syntax mitsamt den Metastasen ihrer Sinnmoral? »Gott stirbt, die Wörter fallen auf sich selbst zurück«(27): für die Neue Musik und Literatur alles andere als eine Tragödie. Nur dem »unsyntaktischen Dichter« sind die »ausdrucksvollen Schreie des heftigen Lebens« zugänglich, nur einer Kunst der »Parole in liberta« außerhalb des »Gefängnisses der lateinischen Periode«(28). Es war demnach Zeit, das ›Alphabet aufzuschlitzen‹, um »in seinen Bauch« ›neue Buchstaben hineinzustecken‹: »Lispeln, Röcheln, Grunzen, Seufzen, Schnarchen, Rülpsen, Husten, Niesen, Küssen, Pfeifen«, aber auch »Einatmen« und »Ausatmen«(29). Und dass Hugo Ball die Erfindung des Lautgedichts mit einer »durch den Journalismus verdorbenen«, »unmöglich gewordenen Sprache« verteidigt(30), zieht nur die letzte Konsequenz aus einer Entwicklung, deren Beginn Hölderlin so kommentiert: »Wisst! Apoll ist der Gott der Zeitungsschreiber geworden, / Und sein Mann ist, wer ihm treulich das Faktum erzählt«(31).

Wendekreis der Sprache

Es geht also um eine verwandelte Sprache. Sie will die Neue Musik durch Emanzipation der im Alltagsgerede verkümmerten physiologischen, phonetischen, gestischen und polysemantischen Ressourcen der Sprache zum Sprechen bringen. Und sei es in Form einer Sprache, die sich selbst spricht. Pulverisierte Texte wie die in Nuits sind keine Sinnträger mehr, die von der kompositorischen Struktur abzulösen wären. Mehr noch: erst durch das Abstreifen der sinnsprachlichen Fesseln wird Nuits zum entfesselten J´accuse. Gängige Worte und Satzmuster wären nur Verrat; Kollaboration mit der Sprache der Unterdrücker.

Die syntaktische Vernetzung der Worte von ihrer Sinntaufe erlösen: darin liegt das dionysische Element in der Dekomposition von Sprache. Sprache stirbt in ihren Bedeutungen, um neu wiedergeboren zu werden. Und nicht selten kulminiert der Ausbruch aus den Wort- und Satzgittern des Sprachgefängnisses im Aufstand der Lunge: im virtuos komponierten Schreien und Atmen. In manchen Passagen der Xenakis-Komposition Serment, in der die Worte des hippokratischen Schwurs zeitweise lauthaft zerstäuben, scheinen die Atemimpulse die Asche der alten Logos-Sprache zum Glühen bringen zu wollen. Wie um aus ihr eine Sprache jenseits der Besatzungskraft des Satzes und der Gerichtsfunktion des Urteils zu entfachen. Eine Sprache, die nicht zum Gift des Lebens wird, um den ärztlichen Eid einmal linguistisch zu deuten. Und in Xenakis' N'Shima, dessen Titel bereits auf Atmen und Atem verweist, taucht das Hebräische nur in isolierten Wortassonanzen aus dem Gestöber der Laute auf: in fluktuierenden Konnotationen wie hinter einem semantischen Schleier. Xenakis, der immer wieder den archaischen Grund der Zivilisation in seiner Brechung durch die Kriegs- und Angstszenarien der Moderne auskomponiert hat, legt hier den physischen Grund der Sprache frei.

Einer Urteilskraft, der das Politische so alltäglich ist wie das Alltägliche politisch, wird Gewalt, zumal die lautlose, in mentalen Strukturen lesbar. So wie in Annette Schmuckis Komposition Am Fenster für hohe Stimme und Akkordeon nach einem Gedicht Robert Walsers. Einer Musik am Rand der Musik, die Walsers Poesie des Entschwindens mit einer asketisch strengen Atemrhetorik kontrapunktiert. Schon der Atemstoß auf »hinaus« zu Beginn der Komposition will den Normen- und Funktionspanzer eines Daseins durchstoßen, das nach Luft ringt. Im Zeittunnel des homo oeconomicus wird der manque de souffle zum Souffleur versäumter Augenblicke. Und er konzentriert das Erschrecken darüber, dass die Erfahrung noch des scheinbar Geringen eben deshalb den Atem verschlägt, weil das Aufleuchten von Welt und Dingen kurz vor deren Verlöschen zur Lust am Verschwinden wird: als Paradox und Dilemma ihrer Rettung.

Zum Fenster sehe ich

hinaus, es ist so schön,

hinaus, es ist nicht viel.

Es ist ein wenig Schnee,

auf den es regnet jetzt.

Es ist ein schleichend Grün,

das in ein Dunkel schleicht.

Das Dunkel ist die Nacht,

die bald in aller Welt

auf allem Schnee wird sein,

auf allem Grün wird sein.

Hin schleicht sich freundlich Grün

ins Dunkel, ach wie schön.

Am Fenster sehe ich’s.

Atmen wird zum Wendekreis der Sprache, zum leibsinnlichen Riss im ästhetischen Zeichen- und Sinngefüge, der in die Triebschächte des Intellekts gleiten lässt und Berührung mit der Existenz aufnimmt. Und wenn am Ende von Schmuckis Komposition der Atem des Luftinstruments Akkordeon den Schlusston über fast eineinhalb Minuten aushält, im Unterschied zur weit atembegrenzteren menschlichen Stimme, dann wirkt diese Endlosigkeit wie ein Schock: als könnten Gedächtnis und Eingedenken womöglich nur noch in den Dingen überleben.

Zwischenspiel IV

Es sind vieldeutige und dennoch präzise Assoziationshöfe, die der pneumatische Formenkreis der Neuen Musik eröffnet. Wie das Stöhnen aus Lust und das aus Schmerz verwechselbar werden, so fügt sich auch die Metasprache Atmen weder dem Satz vom Widerspruch noch der zweiwertigen Moral von wahr und falsch. Im Gegenteil: komponiertes Atmen berührt als Voix mixte, folglich seiner Legierungen wegen, allen voran der von Leben und Tod. »Einatmen«, »ausatmen«, »den atem gespannt anhalten«, wie »erlöst ausatmen«: was die Empfindung des Lebens als Frist anbelangt, lässt Rühms atemgedicht an Diagnostik nichts zu wünschen übrig, darin Becketts Breath vergleichbar. Ein Lautgedicht, raffiniert einfach und doch mit der Hintergründigkeit letzter Dinge. Wie muss eine Zeit beschaffen sein, in der sich Atmen dermaßen aufladen kann? Beschlägt Atmen den Spiegel des modernen Narziss mitsamt seinen aktivitätsberauschten Souveränitätsmustern? Weckt es das Lebensgefühl von der Hinfälligkeit des Individuums im Gefühl verweigerten Lebens? Einem Leben, das kurzgeschlossen zwischen Produzieren und Konsumieren zum Vampir seiner selbst wird?

«Stahlhartes Gehäuse» - Hauch der Geschichte

Dass im »stahlharten Gehäuse«(32) der industriell beschleunigten Massengesellschaft noch das Vertraute, Intime zum Fremden wird, zieht sich als Leitmotiv durch die frühe Musique concrète. Vor allem die Atemsplitter im Erotica- und Eroica-Satz aus Schaeffers und Henrys Symphonie pour un Homme Seul mechanisieren die wiederholbaren und zu Versatzstücken montierten Gefühlsrelikte zu etwas Angedrehtem und Gesichtslosem. Anlass genug zum Ekel an einer in Angst und Atemlosigkeit verstrickten Existenz:

Er geht weiter er hat Angst große Angst (...) er sagt dass er angeekelt ist zu existieren ist er angeekelt? (...) Er rennt zu fliehen sich ins Hafenbecken zu stürzen? Er rennt das Herz das Herz das schlägt das ist ein Fest das Herz existiert die Beine existieren der Atem existiert sie existieren rennend atmend schlagend ganz schwach ganz sanft ist außer Atem bin außer Atem, er sagt, dass er außer Atem ist, (...) er ist bleich im Spiegel wie ein Toter.(33)

Wird Atmen erst wahrgenommen, wenn es das Problem des Erstickens gibt? Wenn aber die Gehetztheit normal und der Körper dressiert genug ist, kann dann das Korsett der Disziplinierung überhaupt noch aufgeschnürt, gelockert werden? Was heißt es, wenn in Holligers Streichquartett nach dem viermaligen Herabstimmen der Instrumente die reduzierte Saitenspannung am Ende nur mehr die Geräusche des Bogens und das Atmen der Interpreten freigibt? Bricht sich hier Erschöpfung, das Gleiten in die – laut Partitur – ›völlige Regungslosigkeit und Atemstille‹ in einer Parabel vom Joch funktioneller Zurichtung? Erkannt in ihrer Tödlichkeit und dieser Erkenntnis wegen von gleichwohl befreiender Wirkung?

Zum Faszinosum wird Atmen in einer Welt, der die Einheit von Atem, Seele und Geist längst zerfallen ist. Einer Welt, die unter Atmung zunächst einmal einen Gasaustausch versteht oder die Verbrennung von Nahrung mittels Sauerstoff zu Wasser und Kohlendioxyd. Lange schon hatte die abendländische Kultur eine Tradition aus den Augen verloren, wie sie noch in manchen hinduistischen oder islamischen Atemliturgien und ihrer Bindung an ein belebendes Schöpfungsprinzip zu finden ist. So lange jedenfalls, dass das Wehen des Geistes der Natur zum todbringenden Atem werden konnte. Hegel zufolge verschwand die frühe Kultur Amerikas, weil sie eine »ganz natürliche« war. »Ohnmächtig« musste sie »untergehen, sowie der Geist sich ihr näherte«, untergehen an dem »Hauche der europäischen Tätigkeit«.(34) Diesen verheerenden Atem der Geschichte verwandelt Giacinto Scelsis Chorwerk Uaxuctum in ein Memento. In Erinnerung an die legendäre Maya-Stadt des 9. Jahrhunderts, die sich aus religiösen Gründen selbst zerstört haben soll. Der Widerhall der atmenden Stimmen wird bei Scelsi zur Klage gegen die Geschichte der Sieger: zum Brausen eines Windes, den der Komponist einmal als jenen »einsamen Wind der Tiefe« charakterisiert hat, der die ›Ordnung der ständigen Hindernisse zerstöre‹(35). Die Ordnung der naturwüchsigen Vorgeschichte der Menschheit, möchte man sagen. Geschichte wird in Scelsis Musik zum pneumatischen Palimpsest, dessen atmende Schichten auf einen anderen Begriff des Fortschritts hin durchlässig werden. Von ihm sagt Benjamin im Unterschied zum katastrophischen, dass er »nicht in der Kontinuität des Zeitverlaufs, sondern in seinen Interferenzen zu Hause« ist(36).

Was aber macht uns atemlos? Geld, Worte, Bilder zirkulieren mit einer Schnelligkeit, als sollten im Geschwindigkeitsrausch Altern und Tod samt der Unumkehrbarkeit der Zeit überwunden werden: in einer Art Relativitätstheorie des Corps social mit dem Fluchtpunkt Unsterblichkeit. Der Tauschwert des Neuesten wird zum gemeinsamen Nenner sämtlicher gesellschaftlicher Ressorts. Gewinn und Sensation resultieren aus der konkurrenzüberlegenen Zugriffsrasanz. Nichts katastrophaler als verpasste Nachrichten oder versäumte Preisschwankungen. In dieser Arena braucht man einen langen Atem. Wer hat einen längeren, wer den längsten? Wer kann ihn anhalten? Am besten – wie in Gerhard Rühms Gedicht – »so lange wie möglich«. Bis der Laut im verebbenden, röchelnden Luftstrom zerfällt und mit ihm das Leben. Atemverlust, Loss of Breath, so der Titel einer frühen Erzählung Edgar Allan Poes, als letale Konsequenz der Unfähigkeit zur Umkehr, zum Einatmen, zum Atmen.

Je mehr indes die Kultur des Berechnens und Messens ebenso herrisch wie verführerisch Menschen und Dingen unter die Haut dringt, umso entschiedener spricht die Atemenergie, das Atemholen der Neuen Musik vom Hunger nach Gegenwart in einer Ökonomie des Aufschubs und der Beschneidung. Und vom offenen und geheimen, vom rasenden und lautlosen Profitamok, der quer durch alle Instanzen bis in die Winkel des Privaten hinein den Augenblick nach Gewinn und Verlust taxiert und dabei vor allem eines tilgt: Leben, Atmen. Als die vom industriellen Furor und von Aufschwungseuphorie hypnotisierte Ära des Imperialismus am Beginn eines neuen Jahrhunderts stand, notierte ein damals noch unbekannter Prager Autor wie nebenbei eine Art Bulletin der Epoche. Mit der Aura der Poesie und doch prosaisch genug, um den Sturm der hinterrücks und über die Köpfe der Gattung hinweg sich durchsetzenden Fortschritts- und Expansionsgewalt vom menschlichen Maß der Lunge her zu denken – den Blick unverwandt auf die pneumatische Tragik gerichtet:

Was sollen unsere Lungen tun (...) atmen sie rasch, ersticken sie an sich, an innern Giften; atmen sie langsam ersticken sie an nicht atembarer Luft, an den empörten Dingen. Wenn sie aber ihr Tempo suchen wollen, gehn sie schon am Suchen zugrunde.(37)

Anmerkungen

1 Curt Paul Janz, Friedrich Nietzsche, Bd. III, München 1981, S. 39.

2 Johann Wolfgang von Goethe, West-östlicher Divan (»Talismane«).

3 Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (»Les plaintes d'un Icare«); deutsche Übersetzung von Stefan Zweig.

4 Sören Kierkegaard, Der Begriff Angst, Hg. Hans Rochol, Hamburg 1984, S. 64.

5 Martin Heidegger, Wegmarken, Frankfurt/M. 1967, S. 9.

6 Ebd.

7 Karlheinz Stockhausen, Hymnen, Textheft der CD-Ausgabe, S. 25.

8 Ebd., S. 18.

9 Helmut Lachenmann, Musik als existentielle Erfahrung, Wiesbaden 1996, S. 402.

10 Ebd., S. 378.

11 Dieter Schnebel, Denkbare Musik, Köln 1972, S. 471.

12 Ebd., S. 453.

13 Ebd., S. 455.

14 Friedrich Nietzsche, Werke und Briefe, Hg. Karl Schlechta, München 1969, Bd. III, S. 453 u. 500.

15 Antonin Artaud, Das Theater und sein Double, Frankfurt/M. 1979, S. 147.

16 Ebd., S. 139f.

17 Ebd., S. 142.

18 Ebd., S. 144.

19 Rainer Maria Rilke, Siebente Duineser Elegie.

20 Karl Marx, Das Kapital, Bd. I (MEW Bd. XXIII), Berlin 1972, S. 384.

21 Rilke, Siebente Duineser Elegie.

22 Jannis Ritsos, Gedichte, Frankfurt/M. 1980, S. 55.

23 Sigmund Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Studienausgabe Bd. I, Frankfurt/M. 1969,

S. 528.

24 Freud, Zwei Kinderneurosen, Studienausgabe Bd. VIII, Frankfurt/M. 1969, S. 137, 183f., 201.

25 Hugo von Hofmannsthal, Reden und Aufsätze I (Gesammelte Werke in zehn Bänden), Frankfurt/M. 1979, S. 479.

26 Artaud, Das Theater und sein Double (Vorwort).

27 Jean-Paul Sartre, Mallarmés Engagement, Reinbek 1983, S. 14f.

28 Filippo Tommaso Marinetti, Futuristisches Manifest. Zit. n. Walter Höllerer, Theorie der modernen Lyrik. Dokumente zur Poetik I,

Reinbek 1965, S. 134 u. 139f.

29 Zit. nach Metzler Literatur Lexikon, Stuttgart 1984, S. 252.

30 Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit, München/Leipzig 1927, S. 107.

31 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Hg. Paul Stapf, Wiesbaden o. J., Bd. I, S. 167.

32 Max Weber, Die protestantische Ethik I, Hamburg 1975, S. 188.

33 Sartre, Der Ekel, Reinbek 1982, S. 118.

34 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Theorie Werkausgabe Bd. XII, Frankfurt/M.

1970, S. 108 (Hvhbg. J. B.).

35 Zit. nach Heinz-Klaus Metzger, Das Unbekannte in der Musik. Versuch über die Kompositionen von Giacinto Scelsi, Musik-

Konzepte 31, München 1983, S. 17.

36 Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, GS V, 1, Frankfurt/M. 1982, S. 593.

37 Franz Kafka, Beschreibung eines Kampfes. Parallelausgabe nach den Handschriften, Frankfurt/M. 1969, S. 126.

Metasprache Atem. Zum pneumatischen Formenkreis der Neuen Musik (Essay)

»Die Sprache brechen, um das Leben zu berühren.« Zum Formenkreis des komponierten Atems

Ein Radio-Dialog für zwei Sprecherinnen von Johannes Bauer

METAspracheATEM. Figuren einer pneumatischen Musik

(DeutschlandRadio Berlin, 2000)

Variationen über Ludwig van Beethovens "Cavatina" (Streichquartett op. 130) und Heinz Holligers Streichquartett (1973)

Uraufführung: Villa Elisabeth, Berlin (2008)